2020. 9. 15. 12:20ㆍ책check, 북애프터문!

젊은작가상 수상작품집 10주년 특별판

편혜영 외 6인 │문학동네

#책check * 서평이라기 보다는 단상에 가깝습니다.

<총평> ★★★ : 왜 이게 작가들이 직접 뽑은 최고의 소설 중 한 편인지 해설을 봐야 알 수 있는데, 해설이 수록되어 있지 않다 ㅠㅠ

<목차>

편혜영 . 저녁의 구애(제1회)

김애란 . 물속 골리앗(제2회)

손보미 . 폭우(제3회)

이장욱 . 절반 이상의 하루오(제4회)

황정은 . 상류엔 맹금류(제5회)

정지돈 . 건축이냐 혁명이냐(제6회)

강화길 . 호수―다른 사람(제8회)

나는 고전을 좋아한다고 얘기하는 고지식한 사람이고 싶었다. 왠지 알아듣지도 못하는 고전을 읽는다거나 좋아한다고 얘기하면, 내가 대단히 문학적인 사람처럼 느껴졌기 때문이다. 실제로 헤밍웨이의 노인과 바다가 내가 제일 좋아하는 소설이긴하다. 까뮈의 페스트도 인생 소설로 꼽는다. 물론 고전은 명작이다. 하지만 그 모든 시대적 배경을 알지 못하는 역못알이고, 작가의 삶을 완전히 이해하지 못하는 작못알이기에 모든 고전이 다 재밌게 읽히진 않았다. 데미안은 읽고 나서 내가 뭘 읽은건가 싶었고, 그 외에도 여러 명작들을 읽었지만 1의 감흥도 얻지못한 경우들이 대부분이었다. 심지어는 제목도 기억이 안날정도;; 물론 이건 나의 무지의 발로다. 탓할 건 나의 짧은 지식 뿐이다. 나의 모든 리뷰가 그렇듯, 이 리뷰도 떠먹여줘야 아는 나 같은 사람에 한정된 리뷰다.

아무튼 그러한 고전에 여러번 데이고 나서 스멀스멀 손을 대기 시작한 게 현대문학이다. 나의 바로 윗세대들의 이야기는 조금은 내가 아는 이야기들이고, 그러면서도 조금은 거리감이 있어서 쉬이 존경할 수도 있었다. 그러다 점점 작가의 연령대가 낮아졌다. 아무래도 동시대를 살아온 이들의 이야기는 나의 이야기이기도 했다. 적은 노력으로도 훨씬 많은 것들이 보이고 들렸다. 그리고 젊은 작가들 특유의 거리낌 없는 글사위와 실험적 구성들이 신기하고 재밌다. 그렇게 현대문학에 빠졌다...*

이런 사람들이 글을 쓰는구나, 이런 천재들이.

나는 원래 작품해설을 읽지 않았다. 내가 보고 느낀 딱 그만큼, 내가 빨아들일 수 있는 그만큼이 나에게 있어 그 작품의 가치라고 생각했다. 아무리 좋은 작품도 나에게 그만큼 전해지지 않았다면 나에겐 가치 없는 작품이라 여겼다. 처음 생각이 뒤집어진 건 페스트. 소설이 너무 좋아서, 소설이 끝난 게 너무 아쉬워서 뒤에 붙은 역자의 해설을 같이 봤다. 역자는 알베르 까뮈를 오래도록 연구한 사람이었다. 그만큼 나처럼 헐렁하게 보는 사람들 보다 많은 것들을 볼 수 밖에 없었다. 해설은 또 하나의 작품이었다. 거의 안경을 닦은 기분으로, 해설을 보고나선 소설의 많은 부분이 새롭게 보였다. 나는 다만 흐린눈이었을뿐이다. 눈 앞에 금을 두고도 못 알아보는, 다만 게으르고 흐린 눈. 나는 아는 게 많이 없고, 글을 쓰는 사람은 비견할 바 없이 많은 고민을 담아 글을 쓴다. 내 좁은 시야로 작품을 보자면, 아무것도 보이지 않는다. 그제서야 깨닫고 이후로는 해설이 있는 작품은 해설까지 꼭꼭 챙겨봤다. 그러기에 좋은 책이 바로 젊은 작가상 수상 작품집.

그러던 중 10주년을 맞이해 젊은 작가상 수상작가들이 직접 뽑은 7편의 작품을 엮어 특별판을 냈다기에 냉큼 샀는데, 아쉽게도 이 책에는 해설이 실리지 않아서, 조금 번거롭지만 기존의 책들을 찾아 해설을 보충해서 봤다. 결과는? 소설들 자체는 판에 박힌 소설의 느낌이 아니라서 생경하고 재밌었지만 일일히 작품해설을 찾아 읽기가 번거로웠다ㅠ 나같은 무지랭이는 떠먹여줘야 안다는 걸 다시금 깨달았다. 특별판을 읽은 김에 올해 수상작들도 읽어봤고, 그런 김에 젊은작가상 포스팅은 연작으로 리뷰를 쓰고 있다. 그래봤자 처음 접한게 작년이라 총 3개의 시리즈겠지만;; 바로 전에 썼던 2019 제10회 젊은작가상 수상작품집 리뷰를 보고싶다면 클릭.

짧은 생동안 깨달은 게 있다면 아는 만큼 보인다는 것. 내가 아는 것 이상을 보고 싶어서 큐레이터나 가이드, 해설가 등의 도움을 받는 것이라는 것. 비싼 돈 주고 큐레이팅이나 가이딩을 왜 받는가 했는데 점점 그 가치를 이해하게 된다. 물론 아무것도 모르고 부딪쳐보는 것도 좋다고 생각한다. 작품을 새롭게 해석하고, 그냥 예쁘면 예쁜대로만 받아들이고. 어디까지나 가치관의 문제라고 생각한다. 자신의 현 상태의 앎을 습자지가 젖어가듯 점점 넓혀가고 싶다면 그렇게, 새로운 앎에 자신을 던져넣고 스포이드처럼 쪽 빨아들이고 싶다면 그렇게. 사는 데 정답은 없다. 이것 또한 짧은 생에 깨달은 진리 중 하나다. 나는 아무래도 성격이 급해서 후자이기 때문에, 해설로 쪽 빨아들이는 게 속이 시원하다. 그런점에서 작품해설이 완전히 빠져버린 이번 구성은 조금 아쉬웠다. 그래서 별을 하나 더 뺐다.

편혜영 『저녁의 구애』

이 작품은 내내 너무 우중충하고 찝찝하다. 죽음과 연애의 너무도 이질적인 소재가 뒤엉켜서 더욱. 작가들이 작품 중의 작품으로 꼽은 데는 뭔가 이유가 있겠지... 내가 모르는...

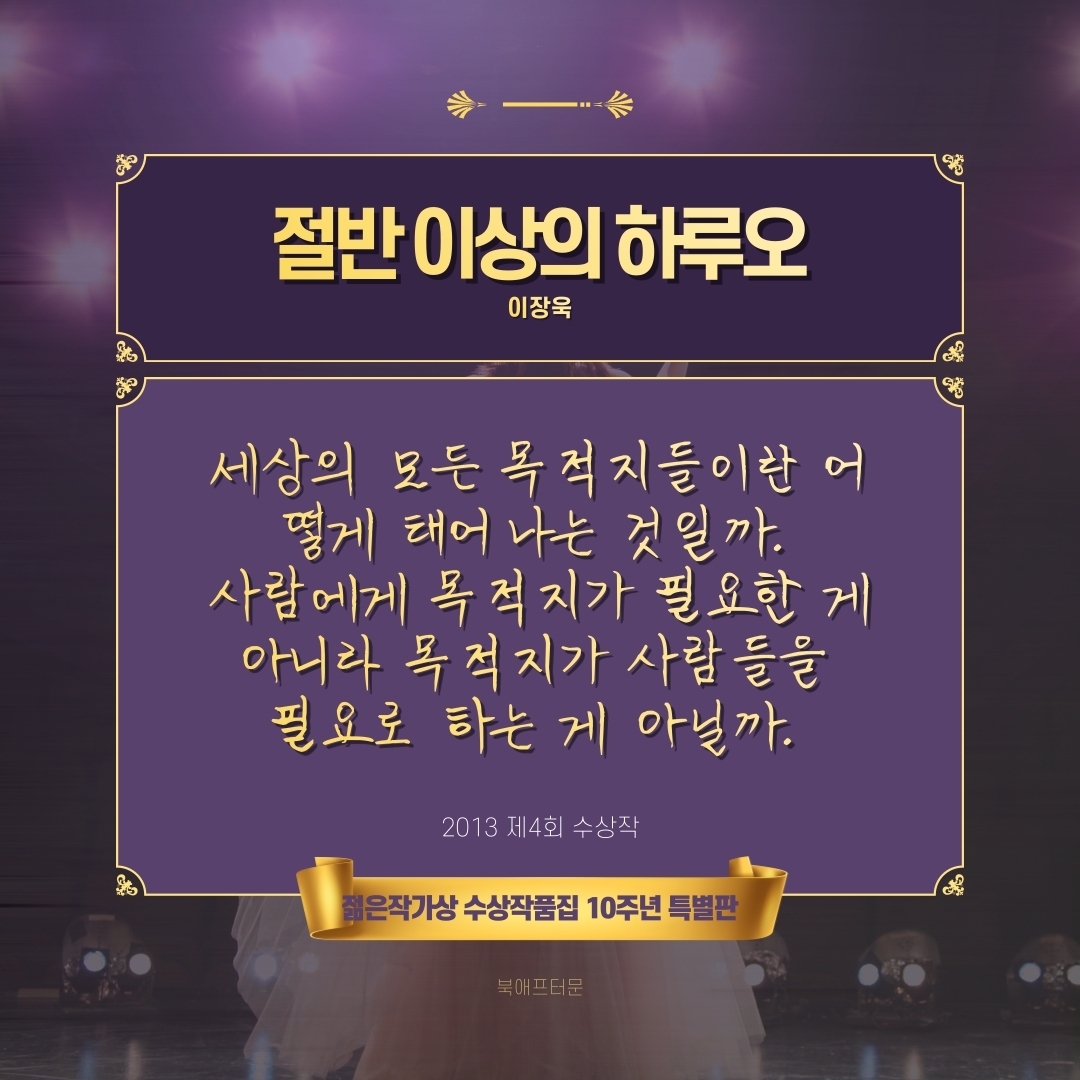

이장욱 『절반 이상의 하루오』

세상의 모든 목적지들이란 어떻게 태어나는 것일까. 사람에게 목적지가 필요한 게 아니라 목적지가 사람들을 필요로 하는 게 아닐까.

사실 나에겐 조금 어려운 작품이었다. 하지만 화자의 감정에 이입이 잘 되도록 서술되어 몽환적인 분위기에 취해 금방 읽게 된다.

황정은 『상류엔 맹금류』

7편의 작품 중 가장 머리가 띵했던 작품. 황현경씨의 해설을 읽고서야 나의 무지를 통탄했다. 만약 귀찮다고 해설을 안 찾아봤으면, 나는 이 소설을 안 읽은 것보다 못한 상태로 남았을듯하다. 다른 작품들도 물론이거니와, 특히나 상류엔 맹금류는 2014 제5회 젊은 작가상 수상작품집에 실린 해설을 꼭 보길 권한다. 왜 이게 작가들이 직접 뽑은 최고의 소설 중 한 편인지 해설을 봐야 알 수 있다.(나같은 무지랭이는..) 소설에 배치된 요소들은 하나하나 무의미한 것들이 없고, 영화 인셉션만큼의 병렬적, 입체적인 짜임새는 해설을 읽고서야 뒷통수가 얼얼해진다. 꼭 해설과 함께 읽어보시길 추천!

강화길 『호수-다른사람』 의 해설 '처음에는 오필리아로, 다음에는 세이렌으로'(강지희)

이 폭력과 비명의 역사를 반복시키는 것은 누구인가. "그녀는 위험한 남자들보다 멍청한 여자들에 대한 경고를 더 많이 들어왔다." 남성에게 주어진 '실수할 수 있는 권력' 앞에 여성들의 '불가피한 어리석음'은 계속된다.

호수는 작품 자체의 이해가 어렵진 않았다. 술술 읽히고, 흥미로운 서스펜스물이다. 다 읽고나면 기분나쁘고 화나고 답답한 느낌이 잘 전달된다. 애초의 작품 자체도 추천. 다만 문장을 해설에서만 뽑아낸 것은, 호수는 문장을 뽑아내긴 어려웠기 때문.

(...) 대상화 된 에로티즘의 자리에는 언제나 햄릿이 아니라 오필리아가 놓여 있었음을 우리는 새삼 불편하게 인식할 수 밖에 없다. 그리고 그 미학사는 호수가에서 폭력에 휘말렸던 여성들이 "그러니까 조심했어야지" "그러게 호수에 왜 갔느냐"는 무성의한 질책들 앞에서, 정작 가해자가 아닌 섹슈얼한 혐의들 내지 자기혐오와 싸워야 했던 여성들의 역사와 다시 겹쳐진다.

2017 제8회 젊은 작가상 수상작품집에 실린 호수의 해설은 그 자체로 하나의 페미니즘 에세이 내지 여성학 논문 수준의 작품이다. 해설을 쓰라고 했더니 작품을 써?! 물론 경이로움의 표현이다 ㅎㅎ 암튼 이 작품은 해설까지, 아니 해설이라도 꼭 찾아보길 추천!!

'책check, 북애프터문!' 카테고리의 다른 글

| 민주주의는 회사 문 앞에서 멈춘다│강연 후기 (0) | 2020.09.29 |

|---|---|

| 2019 제10회 젊은작가상 수상작품집 │#2 넌 쉽게 말했지만 (0) | 2020.09.04 |

| 2019 제10회 젊은작가상 수상작품집 │#1 우럭 한 점 우주의 맛 (0) | 2020.09.03 |

| 헬로인디북스 │연남동 힙한 독립책방 / 제주섬 책 추천 (0) | 2020.08.06 |

| 사람, 장소, 환대 │뮤지컬 <빨래>와 책 <사람, 장소, 환대> 3장 (0) | 2020.07.29 |